Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

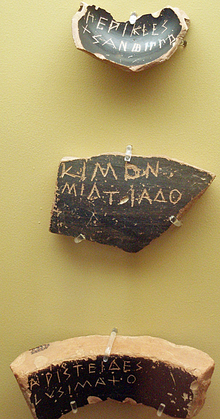

Scherbengericht

Das Scherbengericht (Ostrakismos, altgriechisch ὁ ὀστρακισμός ho ostrakismós; früher überwiegend latinisiert Ostrazismus) war in der griechischen Antike ein vor allem aus Athen bekanntes politisches Verfahren, um missliebige oder zu mächtige Bürger aus dem politischen Leben der Stadt zu entfernen. Der Begriff ist abgeleitet von Ostrakon (τὸ ὄστρακον), Tonscherbe, da Bruchstücke von Tongefäßen als „Stimmzettel“ verwendet wurden. Die Teilnehmer ritzten in die Scherben Namen von zu exilierenden Personen ein; nach erfolgter Abstimmung und Auszählung wurde der Meistgenannte für zehn Jahre verbannt. Seinen Besitz behielt der Ausgewiesene; und wenn er später zurückkehrte, konnte er sein Bürgerrecht auch in Ämtern wieder ausüben.

Ähnliche Verfahren gab es auch in anderen griechischen Städten. In Syrakus benutzte man zum Beschriften statt der Scherben Olivenbaumblätter, weshalb man hier von Petalismos (πέταλον petalon, „Blatt“) sprach, der anders als der Ostrakismos nach Diodor nur fünf Jahre als Verbannungszeitraum umfasste.[1]

Im modernen Sprachgebrauch hat sich Scherbengericht zu einem geflügelten Wort entwickelt, mit dem beispielsweise politisch motivierte Aktionen und Methoden bezeichnet werden, um vermeintliches oder tatsächliches persönliches Fehlverhalten zu sanktionieren.

- ↑ Diodor 11, 86–87. Der Petalismos wurde laut Diodor wegen allzu häufiger Anwendung – anders als der Athener Ostrakismos nicht nur höchstens einmal im Jahr – bald wieder aufgegeben. Josiah Ober sieht den Grund darin, dass die Eliten sich unter diesen Umständen mit der eigenen Beteiligung an den öffentlichen Angelegenheiten zurückhielten. (Josiah Ober: Das antike Griechenland. Eine neue Geschichte. Klett-Cotta, Stuttgart 2016, S. 268 f.)

Previous Page Next Page