Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

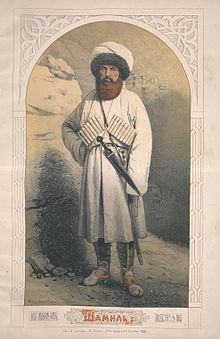

Chamil

Chamil

Chamil à la fin de sa vie. Photo d'Alexandre Roinachvili.

| Chef de la résistance caucasienne (d) | |

|---|---|

| - | |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom dans la langue maternelle |

Шамил |

| Nationalité | |

| Allégeances | |

| Activités | |

| Enfants |

| Grade militaire | |

|---|---|

| Conflits | |

| Maître |

Jamal ad-Din (d) |

Chamil ou Imam Chamil (en avar : Шейх Шамил ; en turc : Şeyh Şamil ; en Arménien : Իմամ Շամիլ ; en russe : Имам Шамиль ; en arabe : الشيخ شامل), parfois écrit Shamil (1797-1871), est un chef de guerre daghestanais d'origine avare, le plus connu des chefs de guerre qui dirigèrent les Tchétchènes et d'autres tribus du Caucase du nord dans les guerres qui les opposèrent à l'armée russe entre 1830 et 1860[1]. Il appartient au peuple avar[2],[3]. Les motivations de ses combattants semblaient être à la fois une volonté d'indépendance et des raisons religieuses liées aux préconisations de guerre sainte de la Naqshbandiyya, mouvement soufi radical présent notamment dans le Caucase (Tchétchénie, Ingouchie et Daghestan)[2],[4].

- ↑ Viatcheslav Avioutskii, « Nord-Caucase : un « étranger intérieur » de la fédération de Russie », Hérodote, vol. 1, no 104, , p. 92-118 (lire en ligne)

- Frédérique Longuet-Marx, « Le Daghestan : islam populaire et islam radical », Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no 38, , p. 73-112 (lire en ligne)

- ↑ Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesLibération - ↑ Le muridisme est un mouvement politico-religieux d’inspiration soufie prônant l’obéissance inconditionnelle des disciples (murides) aux imams (murchides) qui sont leurs maîtres spirituels. Ce mouvement a inspiré la rébellion des montagnards caucasiens contre les russes. Il est donc bien antérieur au mouridisme sénégalais créé au début du XXe siècle avec lequel il ne faut pas le confondre.

- ↑ Mariel Tsaroïeva, Peuples et religions du Caucase du Nord, Karthala, 2011, p. 214

Previous Page Next Page