Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

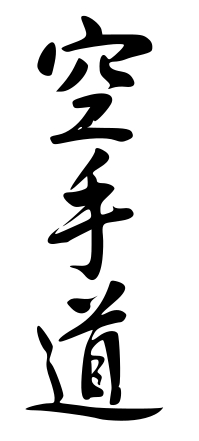

Karate

Il karate o più propriamente karate-dō (空手道? lett. "mano vuota") è un'arte marziale originaria dell'isola di Okinawa, nel Regno delle Ryūkyū, le cui isole nel 1879 vennero annesse al Giappone[1][2] con il nome di "Prefettura di Okinawa". Venne sviluppato dall'unione tra i metodi di combattimento indigeni, chiamati te (手? lett. "mano") e il quanfa cinese[3][4] a seguito degli stretti contatti culturali e commerciali tra gli abitanti dell'arcipelago e i navigatori cinesi.

Nel corso del diciottesimo secolo ci si riferiva a tale arte marziale con il nome di tōde o tō-te (唐手? mano cinese), ma con il passare del tempo si è privilegiato il nome karate[5], dato da una differente lettura del kanji '唐'. Negli anni '30 del novecento, a causa del crescente militarismo giapponese[6], il primo carattere venne sostituito con '空', mantenendo così la lettura karate ma assumendo un nuovo significato, ovvero sia che i nipponici avevano sviluppato una forma di combattimento originale, sia che si trattava di un metodo di combattimento a mani nude.[7] Secondo Gichin Funakoshi, l'aggiunta del carattere dō (道? lett. "via") si deve far risalire al 1929/1930, anni nei quali i membri del club di karate dell'Università Keio decisero di cambiare nuovamente il nome per differenziarlo dalle arti cinesi.[8]

La diffusione del karate al di fuori dell'isola di Okinawa iniziò nel 1922, quando il Ministero dell'Educazione Giapponese invitò Gichin Funakoshi a Tokyo per una dimostrazione di karate, la National Athletic Exhibition[9] e, successivamente, nel 1924 l'Università Keio istituì in Giappone il primo club universitario di karate, al punto che nel 1932 tutti i maggiori atenei nipponici avevano il proprio circolo.[10] Dopo la seconda guerra mondiale Okinawa divenne un importante sito militare statunitense e il karate divenne popolare tra i soldati stanziati sulle isole.[11]

Questa arte marziale prevede soprattutto il combattimento a mani nude, senza l'ausilio di armi, anche se la pratica del kobudō di Okinawa, che prevede l'uso delle armi tradizionali (Bo, Tonfa, Sai, Nunchaku, Kama), è strettamente collegata alla pratica del karate e alcune scuole e stili integrano la pratica del karate con lo studio delle armi. Attualmente viene praticato nel mondo in due differenti versioni, quella sportiva (nella quale è privato della sua componente marziale e finalizzato ai risultati competitivi tipici dell'agonismo occidentale) e quella tradizionale più legata ai precetti originali e alla difesa personale. In passato era studiato e praticato solo da uomini, ma con il passare degli anni anche le donne si sono avvicinate a questa disciplina.

Come tutte le arti marziali che hanno come suffisso Dō, anche il karate ha come fine ultimo il miglioramento della persona e l'elevazione spirituale attraverso la pratica fisica e il perfezionamento delle tecniche. La pratica del karate può portare innumerevoli benefici personali, fisici e sociali attraverso la pratica costante.

Karate e zen sono inoltre strettamente legati[12], dal momento che il karate è stato influenzato dallo zen anche se non ne deriva direttamente. Entrambe le discipline enfatizzano la concentrazione, la consapevolezza, la disciplina e la meditazione.

- ^ Patrick McCarthy, Bubishi, la Bibbia del Karate, Edizioni Mediterranee, ISBN 88-272-1350-3.

- ^ Shoshin Nagamine, I grandi maestri di Okinawa, Edizioni Mediterranee, ISBN 88-272-1455-0.

- ^ Morio Higaonna, Traditional Karatedo Vol. 1 Fundamental Techniques, 1985, p. 17, ISBN 0-87040-595-0.

- ^ (EN) History of Okinawan Karate, su wonder-okinawa.jp. URL consultato il 28 novembre 2010 (archiviato dall'url originale il 2 marzo 2009).

- ^ Di solito si pronuncia come è scritto, senza accento sulla e finale, anche se esiste la variante karatè. Secondo altre fonti, la pronuncia karaté (con l'accento sulla e finale, ma con una "e" chiusa) è l'unica corretta. In realtà il giapponese non usa accenti ma accentua le sillabe allungando il suono della vocale. Té è traducibile in italiano con "mano" e kara con "vuota"; quindi, karate è traducibile in "mano vuota". Pronunciare il te senza l'accento non ha alcun significato nella parola karate. Pronunciare karate dando enfasi sulla seconda a e non sulla e finale è scorretto.

- ^ Chojun Miyagi, Karate-doh Gaisetsu (An Outline of Karate-Do), Patrick McCarthy, 1993 [1934], p. 9, ISBN 4-900613-05-3.

- ^ Draeger & Smith, Comprehensive Asian Fighting Arts, 1969, p. 60, ISBN 978-0-87011-436-6.

- ^ Gichin Funakoshi, 空手道一路, ISBN 978-4947667700.

- ^ CDKST | Scuola di Karate e Kobudo - Cinisello Balsamo Monza Milano

- ^ 唐手研究会、次いで空手部の創立ラバは吸うです, su keiokarate.net, Keio Univ. Karate Team. URL consultato il 14 marzo 2010 (archiviato dall'url originale il 12 luglio 2009).

- ^ Mark Bishop, Okinawan Karate Second Edition, 1999, p. 11, ISBN 978-0-8048-3205-2.

- ^ Karate e Zen, 3 punti in comune per la crescita personale, su spiritocombattivo.it.

Previous Page Next Page