Back فيروس رملى (فصيله من الفيروسات) ARZ Arenaviridae Catalan Arenaviridae Czech Arenavirus English Arenaviridae Spanish Arenaviridae French Arenaviridae Italian Arenaviridae Portuguese Аренавирусы Russian Arenavirusi SL

| Arenaviridae | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

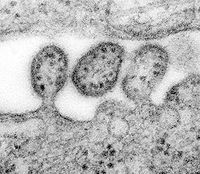

Knospung des Lassa-Virus | ||||||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Taxonomische Merkmale | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||||||

| Arenaviridae | ||||||||||||||||

| Links | ||||||||||||||||

|

Die Familie Arenaviridae oder Arenaviren umfasste ursprünglich nur eine Gattung Arenavirus von behüllten Viren mit einer einzelsträngigen, segmentierten ambisense-RNA als Genom. Zu den Arenaviridae gehören Erreger von Hämorrhagischem Fieber, Enzephalitis und Meningoenzephalitis beim Menschen, die durch Tiere (überwiegend Nagetiere) als natürliches Reservoir auf den Menschen übertragen werden. Die humanen Erkrankungen der Arenaviridae gehören damit zu den Zoonosen. Die neue Gattung Reptarenavirus umfasst neu isolierte Viren bei Reptilien (Boas und Pythons), die möglicherweise mit einer oft tödlich verlaufenden Infektion assoziiert sind.

Der Name der Familie leitet sich vom lateinisch arenosus ‚sandig‘ bzw. arena ‚Sand‘ her, um damit die sandige ribosomale Struktur im Inneren der Virionen zu beschreiben. Die ursprüngliche Bezeichnung Arenovirus wurden wegen Verwechslungsgefahr zu Adenovirus wieder fallengelassen.

Als erster Vertreter der Familie Arenaviridae wurde 1933 das Lymphozytäre-Choriomeningitis-Virus (LCMV) während einer Enzephalitis-Epidemie in St. Louis (USA) isoliert und beschrieben.

- ↑ a b ICTV: ICTV Taxonomy history: Akabane orthobunyavirus, EC 51, Berlin, Germany, July 2019; Email ratification March 2020 (MSL #35)

- ↑ ICTV Master Species List 2018b v1 MSL #34, Feb. 2019