Das Baselbieterlied (ursprünglicher Titel: Baselbieterchränzli) ist die inoffizielle Hymne des Kantons Basel-Landschaft.

Allgemeine Verbreitung fand das Baselbieterlied während des Kampfes um die Wiedervereinigung beider Basel (1936), wo es von den Anhängern des selbständigen Baselbiets als Bekenntnis- und Kampflied (siehe: Basler Kantonstrennung) gesungen wurde. Besondere Bedeutung hat das Lied heutzutage u. a. bei den Banntag genannten Gemarkungsumgängen.

Der Text des Baselbieterliedes stammt vom Baselbieter Lehrer Wilhelm Senn (1845–1895) und ist in basellandschaftlicher Mundart verfasst. Er entstand im Jahr 1862 und war dem «Baselbieter Chränzli», einer freien Vereinigung von Baselbietern in der Stadt Basel, welcher Senn selbst auch angehörte, gewidmet. Die Urfassung des Liedes zählte acht Strophen, bei der späteren Aufnahme ins Schulgesangbuch wurde es allerdings auf vier Strophen gekürzt. Eine eigene Melodie wurde hingegen nicht komponiert, stattdessen enthielt die Erstausgabe des «Chränzli-Liedes» den Vermerk: «zu singen nach der Melodie vom Schwyzerhüsli» (auch als Schweizerlied bekannt). Aufgrund seiner abweichenden Versstruktur lässt sich das Baselbieterlied aber nicht nach der erwähnten Melodie singen und so scheint als Vorbild einzig das Lied «d Bruust» (die Feuersbrunst) des Luzerner Geistlichen Jost Bernhard Häfliger (1759–1837) aus dem Jahr 1809 in Frage zu kommen.

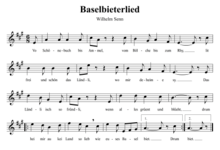

In Baselland wurde das Lied bekannt, als es im Jahr 1901 vom Liestaler Primarlehrer Arnold Spahr (mit geringfügig verändertem Text sowie auf die Strophen 1–3 und 5 reduziert und als «Volksweise aus Baselland» bezeichnet) in den «Sonnenblick: Liederbuch fürs junge Schweizervolk» aufgenommen wurde. Aus unerklärlichen Gründen war es zunächst fälschlicherweise im 2/4-Takt aufgeschrieben. Der Fehler wurde in der 18. Auflage (1934) korrigiert und das Baselbieterlied ist fortan im 6/8-Takt notiert.