Back Middeleeuse kookkuns AF مطبخ القرون الوسطى Arabic Orta əsrlər mətbəxi AZ Средновековна кухня Bulgarian মধ্যযুগীয় রন্ধনশৈলী Bengali/Bangla Cuina medieval Catalan Středověká strava Czech Bwyd canoloesol CY Mad i middelalderen Danish Medieval cuisine English

Die Esskultur im Mittelalter beschreibt die Ernährungsgewohnheiten, die für Europa von etwa dem 5. Jahrhundert bis zum Ende des 15. Jahrhunderts charakteristisch waren. Innerhalb dieses Zeitraums vollzog sich ein erheblicher Wandel. Technische Verbesserungen der Mühlen und Kelter, die mittelalterliche Warmzeit in der Übergangsphase vom Früh- zum Hochmittelalter,[1] die zunehmende Verbreitung der Dreifelderwirtschaft, der Kulturaustausch mit dem Orient durch die Kreuzzugsbewegung, eine zunehmend bessere Infrastruktur und die Intensivierung des Fernhandels verbreiterten und verbesserten bis zum 14. Jahrhundert das Nahrungsangebot und veränderten die Ernährungsgewohnheiten. Mangel und schwere Hungersnöte waren trotzdem eine immer wiederkehrende Erfahrung. Eine Veränderung in den Ernährungsgewohnheiten bewirkte auch die Pest, die Europa ab Mitte des 14. Jahrhunderts heimsuchte. Die epidemiebedingten europaweiten Bevölkerungsverluste betrugen regional bis zu 30 Prozent.[2][3] Der Prozess der Wüstungen infolge der mittelalterlichen Großen Pest führte dazu, dass die zuvor als Ackerland genutzten Flächen in Weideland umgewandelt wurden und damit die Viehzucht und in der Folge auch der Fleischkonsum zunahmen.[4]

Getreidebreie und -grützen zählten das gesamte Mittelalter hindurch in allen Schichten zu den Grundnahrungsmitteln. Brot war im 10. Jahrhundert selbst in vornehmen Klöstern ein nicht alltägliches Nahrungsmittel, während es im 13. Jahrhundert auch in ärmeren Bevölkerungsschichten täglich gegessen wurde. Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich beim Wein.[5] Wild spielte in der mittelalterlichen Ernährung nur eine geringe Rolle. Hausschwein und Haushuhn waren die wichtigsten Fleischlieferanten. Getrockneter Kabeljau und gesalzener Hering gehörten ab dem 10. Jahrhundert zu den europaweit gehandelten Lebensmitteln, daneben wurde eine große Vielzahl unterschiedlicher Arten von Süß- und Salzwasserfischen gegessen. Zu den häufig verwendeten Würzmitteln zählten Verjus, Wein und Essig. Diese gaben gemeinsam mit der weit verbreiteten Verwendung von Honig vielen Gerichten einen süß-säuerlichen Geschmack. Pfeffer, Muskatnuss, Safran und andere importierte Gewürze wurden in geringen Mengen gehandelt und überwiegend in wohlhabenden Haushalten verwendet. Erhalten gebliebene ausführliche Rezeptsammlungen legen nahe, dass im Spätmittelalter eine signifikante Weiterentwicklung der Kochfertigkeiten stattfand. Neue Zubereitungen wie Mürbeteigkuchen und Methoden wie das Klären von Brühen mit Eiweiß tauchen das erste Mal in Rezepten des späten 14. Jahrhunderts auf. Rezepte, die im Mittelalter und darüber hinaus nicht nur auf Sättigung und Geschmack abzielten, sondern auch (etwa unter gezielter Verwendung von Heilpflanzen[6]) zur Verhütung und Behandlung von Krankheiten eingesetzt wurden, enthielten auch zunehmend Hinweise zur Zubereitungsweise und waren nicht länger eine einfache Aufzählung der Zutaten.[7]

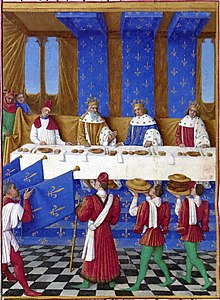

Im frühen Mittelalter bestand eine soziale Differenzierung der Ernährungsgewohnheiten in erster Linie in der Menge der konsumierten Lebensmittel und weniger in ihrer Qualität.[8] Im Verlauf des Mittelalters markierten zunehmend die Konventionen um Essen und Trinken die sozialen Barrieren. In vielen Städten legten beispielsweise Regeln fest, welche Speisen Dienstboten, Gesellen, Meistern und Handelsherren zustanden.[9] Auch die Fleischgerichte, die die städtische Mittel- und Oberschicht verzehrte, wurden deutlich aufwändiger und raffinierter in der Zubereitung.[10] Zur Erfassung dieser sozialen Dimension von Ernährungsgewohnheiten wird mitunter hilfsweise zwischen einer Esskultur des Adels, Klerus und der Stadt- und Landbevölkerung unterschieden. Diese Unterscheidung ist problembehaftet, weil die Übergänge zwischen diesen Schichten fließend waren. Für die Ernährungsgewohnheiten eines einzelnen mittelalterlichen Menschen waren sein individueller Wohlstand sowie die Einbindung seines Lebensortes in den Fernhandel ausschlaggebender als eine Zuordnung seiner Person zu einer dieser vier Gruppen.[11]

Das heutige Wissen um die mittelalterliche Esskultur stammt zu einem großen Teil aus schriftlichen Quellen wie Abgabenordnungen, Zollrollen, Berichten von Krönungs- und Zunftfeierlichkeiten, philosophischen Schriften und für das Ende des Mittelalters auch zunehmend aus Kochbüchern. Diese Quellen sind häufig unvollständig und einseitig, weil sie besondere Ereignisse und die Lebensweise der Oberschicht übergewichten. Wichtige Ergänzung sind deshalb die Ausgrabungen mittelalterlicher Siedlungen, die ein vollständigeres und häufig anderes Bild als die schriftlichen Quellen vermitteln.[12]

- ↑ Hirschfelder, S. 103.

- ↑ Hirschfelder, S. 117.

- ↑ Adamson, S. 164.

- ↑ Massimo Livi Bacci: Europa und seine Menschen: eine Bevölkerungsgeschichte. C.H.Beck, 1999, ISBN 978-3-406-44700-6, S. 69 (google.de [abgerufen am 20. Januar 2020]).

- ↑ Arno Borst: Lebensformen im Mittelalter. Ullstein Tb, Berlin 1973, ISBN 3-548-34004-0, S. 187 und 189.

- ↑ Thomas Richter, Gundolf Keil: „Ain bischoff vnd … sin bös gelüst“. Untersuchungen zum Einfluß der Phytotherapie auf die mittelalterliche Gastronomie, dargestellt am ‚Konstanzer Kochbuch‘ von 1460. In: Würzburger Diözesan-Geschichtsblätter. Band 56, 1994, S. 59–65.

- ↑ Barbara Santich, The Evolution of Culinary Techniques in the Medieval Era. In: Adamson (Hrsg.): Food in the Middle Ages. S. 61–81.

- ↑ Hirschfelder, S. 105 oder auch Dembinska, S. 11. Dembinska bezieht sich dabei auf die polnische Esskultur des Mittelalters.

- ↑ Karl-Ernst Behre: Die Ernährung im Mittelalter. In: Bernd Herrmann (Hg.): Mensch und Umwelt im Mittelalter. Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-596-24192-8, S. 84.

- ↑ Hirschfelder, S. 132 und S. 138.

- ↑ Dembinska, S. 5–7.

- ↑ Karl-Ernst Behre: Die Ernährung im Mittelalter. In: Bernd Herrmann (Hg.): Mensch und Umwelt im Mittelalter. Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-596-24192-8, S. 74.