Back Tarare (opera) English Tarare (ópera) Spanish Tarare (ooppera) Finnish Tarare (opéra) French Tarare (opera) Italian タラール (サリエリ) Japanese Тарар (опера) Russian Tarare (opera) Swedish

| Werkdaten | |

|---|---|

| Titel: | Tarare |

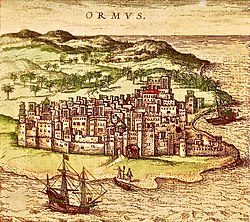

Georg Braun, Frans Hogenberg: Hormus (1572) | |

| Originalsprache: | Französisch |

| Musik: | Antonio Salieri |

| Libretto: | Pierre Augustin Caron de Beaumarchais |

| Uraufführung: | 8. Juni 1787 |

| Ort der Uraufführung: | Théâtre de l’Académie royale de musique, Paris |

| Spieldauer: | 3 Stunden |

| Ort und Zeit der Handlung: | Hormus (Persien), unbestimmte Zeit |

| Personen | |

| |

Tarare (Trara)[9] ist eine Oper in fünf Akten und mit einem Prolog, die in Zusammenarbeit von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (Libretto) und Antonio Salieri (Musik) entstand. Das von den Ideen der Aufklärung geprägte, subversive Werk wurde in Paris zwei Jahre vor der Revolution[10] uraufgeführt.

Im folgenden Jahr schrieben Salieri und Lorenzo Da Ponte, der zuvor schon die Komödie Le mariage de Figaro von Beaumarchais zum Libretto Le nozze di Figaro für Mozart umgearbeitet hatte, auf Befehl Kaiser Josephs II. die italienische Version Axur, re d’Ormus (A., König von Hormus).[11]

- ↑ Abwechselnd auch als Sultan oder Kaiser bezeichnet.

- ↑ Abwertende Bezeichnung für Trompetenschall. Hinweis auf niedrigen Stand. Vgl. Pierre Larthomas, unter Mitwirkung v. Jacqueline Larthomas (Hrsg.): Beaumarchais, Œuvres, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), Paris 1988, ISBN 2-07-011137-7, S. 504, inkl. Anm. 2–4.

- ↑ Von Atar Irza genannt.

- ↑ Alta mors = hoher Tod.

- ↑ In der Tradition von Arlecchino in der Commedia dell’arte.

- ↑ Hoher Tenor.

- ↑ Spinetta = andere Bezeichnung für den Typus der Colombina in der Commedia dell’arte.

- ↑ El-Amir = Emir.

- ↑ Von Beaumarchais nach dessen eigenen Angaben wegen der Reklamewirkung als Titel gewählt. Vgl. Pierre Larthomas, unter Mitwirkung v. Jacqueline Larthomas (Hrsg.): Beaumarchais, Œuvres, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), Paris 1988, ISBN 2-07-011137-7, S. 504, inkl. Anm. 2–4.

- ↑ Kurz vorher hatte die Notabelnversammlung die Steuerreform des Ministers Calonne abgelehnt und war in den Vereinigten Staaten der Verfassungskonvent zusammengetreten.

- ↑ Die erheblichen Unterschiede zwischen Tarere und Axur erklären sich unter anderem dadurch, dass sich mittlerweile auch der Widerstand gegen die Reformen Josephs II. verstärkt hatte und dass auf der französischen Opernbühne Schauspieler sangen, auf der italienischen hingegen Sänger schauspielerten. Eine tabellarische Darstellung der Unterschiede findet sich bei Ignaz Franz von Mosel: Über das Leben und die Werke des Anton Salieri (…), Johann Baptist Wallishausser, Wien 1827 (Digitalisat), S. 98–112. Von den Personen wurde Atar zu Axur, Tarare zu Atar (!), Calpigi zu Biscroma, Astasie zu Aspasia, Spinette zu Fiammetta.